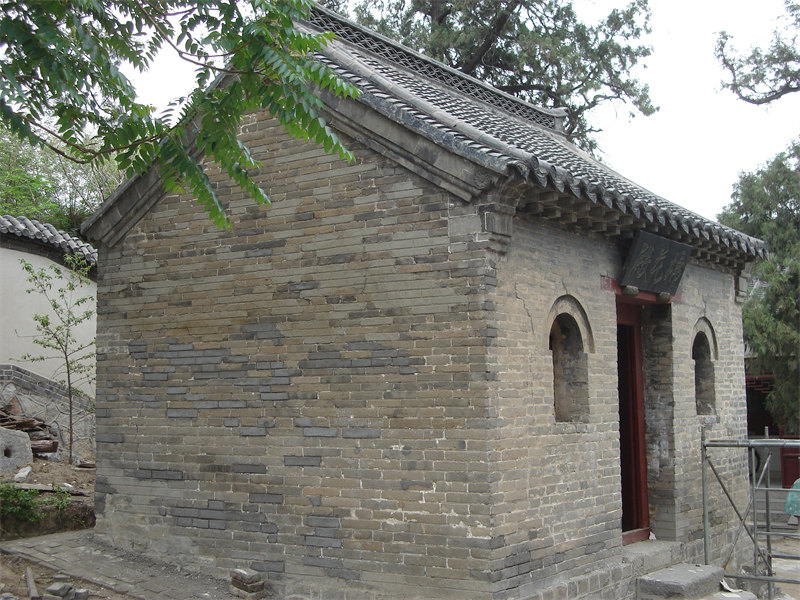

文物建筑保護修復過程會有很多人參與,就算已經(jīng)確定了修復的材料、技術(shù),但修復的“程度”仍是由現(xiàn)場指揮者和實施者共同決定的,而不同的人對保護修復的主觀理解又千差萬別,這也造成了最終效果的差別。明代計成在《園冶》中開篇即闡明“世之興造,專主鳩匠,獨不聞三分匠、七分主之諺乎?非主人也,能主之人也。”與造園一樣,決定一個修復項目成敗的關(guān)鍵也是“能主之人”,有時候此人是保護設計師,有時候會是行政管理者,當二者皆不在場時,則由施工者的意圖來決定。這些“能主之人”的審美水平在保護修復最終效果呈現(xiàn)中會起到至關(guān)重要的作用,而這恰恰又是無法完全用技術(shù)規(guī)范來約束的。我國古代建筑史上,磚的出現(xiàn)是比較早的,在“秦磚漢瓦”的時代,燒制磚瓦的技術(shù)已較成熟,但受限于物質(zhì)和經(jīng)濟水平,直到明代才在地面建筑中大規(guī)模使用青磚。北方地區(qū)開始流行硬山頂建筑,山墻通常用青磚砌筑,南方地區(qū)則在重點部位比如儀門采用青磚裝飾,且大多經(jīng)過“磨磚對縫”,工法講究。

做好藝術(shù)價值評估,要對建筑整體的藝術(shù)風格有清楚的認知。近代建筑外立面往往是其風格的集中體現(xiàn),要分清外廊式風格是梁柱式還是券柱式,哥特復興風格、安妮女王風格的拱券是圓券、尖券還是三圓心券,文藝復興風格、新古典主義風格立面構(gòu)圖是三段式還是五段式等等。一般來講,清水磚墻的色彩搭配、拼花圖案、線腳和灰縫等都與建筑整體風格相關(guān)聯(lián),磚墻的所有細節(jié)也是建筑整體藝術(shù)價值的組成部分。如果表面被覆蓋,則要了解覆蓋面層是否也參照了當時某一種典型的建筑裝飾風格,進而判斷覆蓋層是否也具有一定的藝術(shù)價值。進行歲月價值評估,要分清具有歲月價值的原始材料老化和附著在原始材料表面的“污垢”。清水磚墻之美,很大一部分是由于磚砌體表層老化后形成的千差萬別的顏色微差,能帶來與時間維度相關(guān)的審美愉悅感,不恰當?shù)那逑捶?** 破壞這種歲月價值。但也有因為油漆、涂料、水漬、動物、菌類、泛堿、煙熏、銹蝕等,而在磚墻表面形成污垢或變色,這些污垢會繼續(xù)加速磚墻的風化等病害,因此是需要清除的。

在現(xiàn)場勘察之后,如果項目經(jīng)費中關(guān)于外立面保護的專項經(jīng)費充足,則可以進入實驗室分析;若項目經(jīng)費不充足,則建議對必須補強的部位進行搶險加固,對易于去除的“污垢”進行現(xiàn)狀清理,其余部分保持現(xiàn)狀。切不可在經(jīng)費不充足的情況下,采用成本低廉的“不當”技術(shù)進行盲目的修復,因為這往往會造成不可逆轉(zhuǎn)的破壞。待到經(jīng)費充足時,可以再次進入現(xiàn)場勘察和實驗室分析等流程。實驗室分析需要現(xiàn)場進行材料取樣,并記錄下材料取樣位置、深度及數(shù)量。實驗室研究的主要內(nèi)容包括:主要材料的宏觀及微觀特征研究,包括顏色新鮮面及風化物、主要成分、表面構(gòu)造、老化程度等;砌筑材料和勾縫研究:主要成分、水泥或石灰含量、原始配比、原始骨料的成分類型分配曲線及顏色;覆蓋面層研究:覆蓋層成分、顏色、厚度以及施工工藝等;主要材料水溶鹽的研究及評估。此外,還要進行清洗材料實驗:選擇不同清洗材料進行清洗效果、環(huán)境污染度、操作便利度、經(jīng)濟性等對比,篩選出最適合現(xiàn)場操作的清洗材料。